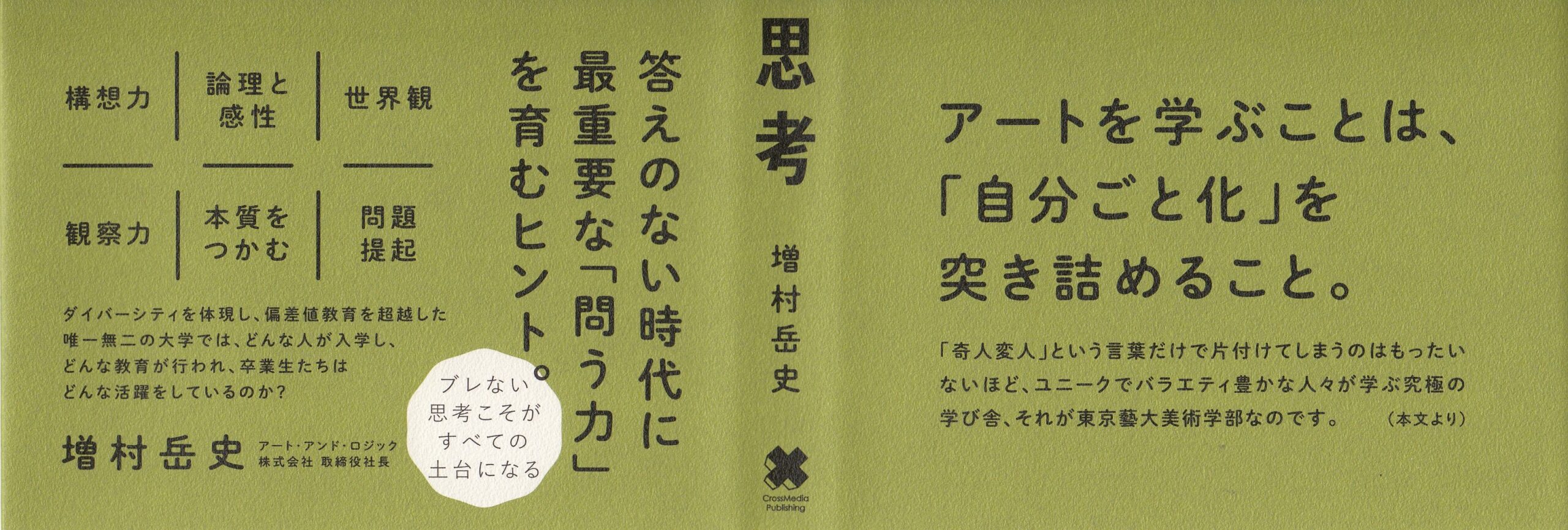

アートを学ぶことは「自分ごと化」を突き詰めること

アーティストたちは日々、自身の内から湧き上がる「純粋なる衝動」によって作品を作り続けている。彼らの究極の目標は、今までにない表現を発明することにある。過去の偉大なアーティストたちは、自分の内側を見つめ、新たな表現の発明をし続けてきた。

アーティストたちは、全身全霊ですべてを「自分ごと」として捉え、日々、制作活動という仕事をしている。彼らにとっての仕事とは、与えられるものではなく、自らの信念に働きかける行為である。つまり、アートを学び、制作する行為そのものが、「自分ごと化」を突き詰めて行くことである。

アーティストが作品を制作するプロセスは、おおよそ以下の通りである。

①作品のビジョン・アイデアが浮かぶ

②具現化するために思考を巡らせ、必要とあらば、様々な取材をする

③作品制作をし、自己の表現をする

④作品展開をするために様々な人々と協働する

ここで重要なのは、「どう描くか」ではなく「何を描く(表現する)のか」。つまり、ビジョンを実現させるための「本質的な思考力」が、最終的に作品としてアウトプット化する。

東京藝大の入試で問われること

東京藝大の美術学部、特に油画専攻においては、明らかな傾向が全くみられない変幻自在な入試問題が毎年出題される。そのため、現役合格率は22.5%と非常に低い。一定の評価基準に基づいて機械的に合否を判断するのではなく、その年ごとに流れる時代の空気を自分なりに捉え、それを絵画によって表現し、選考する側にも問いを立たせられるような絵を描かなければ合格できない。

表現とは「エクスプレッション」と「リプレゼンテーション」の2つで構成されている。前者は、自分自身を圧縮して「外へ絞り出す」ような行為。つまり自己表現である。後者が、自分の目を通して3次元の世界を2次元に置き換えて、再び提示すること。これも絵画の重要な役割である。この2つがないと、表現を続けられない。入試では、この2つの要素が表現に入っているかどうかを見る。

受験生たちにある意味で「圧力」をかけることで、彼らの無意識の中にあるモノを見る。予期せぬ環境下に置かれることで、その人の内面世界というものがギュッと出てくる。それこそが自己表現であり、入試ではここを見る。圧をかけた時に、自分のそれまでの人生が表現できているのかが最も重要である。

単なる「上手い・下手」では合格にしない。自分の目で対象をきちんと見て、その人が持つ個性がある絵を描かれば合格にする。もちろん絵に正解などはない。大学側としても、受験生それぞれの絵を通して、彼らの人生と向き合うため、入試は審査する側も真剣勝負であり、「受験生との闘い」である。

アーティストたちが持つ3つの力

①言語と非言語、具象と抽象を網羅する理力

私たちの多くは、ほぼ言語のみの世界で生きているが、東京藝大出身の方々は、非言語の世界で生きている。藝大入学前は、特に非言語の世界における具象の分野で徹底的に鍛錬を重ね、守破離の「守」を身につける。入学後に多くの人々は、非言語の世界における抽象の分野で表現をアップデートしていき、「破」そして「離」へと向かう。

しかし、彼らは、非言語の世界で生きていながらも、自身の作品を言語化することを必ず行う。学生時代の講評会はこれにあたる。彼らは視覚的に捉え、かつ言語で考える重層的な思考を持っている。

②好奇心を持ち、問う理力

多くのアーティストに共通した口癖が「なんだろう?」という言葉。アーティストは皆、必ず「基礎デッサン」を学んでいる。デッサンをすると観察力が上がり、見えていなかった隠された課題がどんどん見えてくる。観察すればするほど、観察力が好奇心を引き出す。そしてこの好奇心がさらなる観察力を促し、それが問う力、つまり「なんだろう?」へと昇華する。そうして自分の中から問題提起がなされ、創造へとつながっていく。

③熱狂的に没頭できる理力

アーティストたちの中には、作品制作することを仕事と表現する人が少なくない。彼らはあくまで「自身の内的モチベーション」に基づいて作品制作を遂行する。そして、仕事において「熱狂的な没頭」を何度も繰り返している。