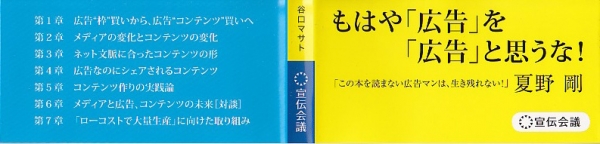

広告を見てもらうにはどうすればいいのか?

インターネットの登場以降、世に流通する情報量が爆発的に増え、その結果、広告を見てもらうのが難しくなっていると言われる。YouTube等のネット動画広告にはそもそもスキップ機能があり、ユーザー側に選択権がある。さらには、今や企業からのEメールの90%は開封すらされておらず、開封率は年々下がっているという調査結果も出ている。

広告を見てもらうには「広告なのに面白い」「広告なのにシェアしたくなる」など、広告とコンテンツを融合させるべきである。ユーザーに主導権があるネットでは、従来のメディアのようにコンテンツと広告が分かれていると、広告はスキップされるか無視されてしまう。そのため、コンテンツと広告を一体化して楽しんでもらい、その代わりに拡散してもらった方が自然である。

コンテンツ制作の方法

コンテンツを作る際、最大のネックとなるのが、企画を考えること以上に、実制作の部分である。ユーザーに楽しんでもらえるコンテンツを作ると言っても、従来の雑誌やテレビのコンテンツの作り方では、手間とコストがかかりすぎ、多くの場合、ネットメディアではペイできない。もっとシンプルな方法が必要である。

さらに単にローコスト化を図るだけでなく、広告コンテンツにSNS上での拡散性を持たせれば、広告商品としての価値を高める事ができる。工数とコストを抑えるため、基本は写真を多用した絵本のような形式(フォト紙芝居)で作る事が多いが、アクションシーンのような動きで表現した方が良い部分は動画で作成する。ただ、ネットで動画は、見てもらうハードルが写真より高いため、アニメGIFを多用し、自然と目に入るようにする。

ネットコンテンツ制作の基本は「時短」である。伝えたい内容ごとに、最も短い時間で伝えられる表現手段(テキスト、写真、アニメGIF、イラスト、動画、音楽など)をその都度選び、1つの記事の中で組み合わせて提供する事で、多くの情報を短い時間で圧縮して伝える。

さらに同じ予算をかけるにしても、巨大なコンテンツを1つだけ作るより、小さくても大量に連載できる広告コンテンツを多く作った方が、ソーシャルメディアでシェアされる事を目指す場合には、特に有効である。コンテンツがウケるか、スベるかには野球の打率のような要素があり、毎回必ず打てる訳ではないので、より多く打席に立った方が、打率が安定するからである。

広告なのにシェアされるコンテンツとは

どんなに「記事風」を装った広告を作っても、ネットではユーザーがダマされたと感じて炎上する恐れがある。真に楽しんでもらえるコンテンツを作らない限り、シェアされないし、多くの「ブランドストーリー」は、読者からすれば楽しくない、興味のないものである。

扱う企業や商品は、あくまで客観的な第三者目線で語るか、むしろ冷酷に扱った方がユーザーからは信頼される。

コンテンツのマイクロ化

スマホが浸透した事で、コンテンツは隙間時間にサクッと読めるような、軽量さが求められる傾向にある。コンテンツを作る上では、メディアやデバイス環境を理解する事が必要である。

特にスマホのWEBページで表現できる事はかなり限られるため、高機能なアプリを作るか、もしくはシンプルな記事を作るかという両極端の選択を迫られる。スマホ向けの記事の場合、PCで見ればチープに思えるくらい小さくした方が読みやすく、小さいほどSNSでシェアされやすく、ネットで拡散されやすくなる。

そして、小さいコンテンツでは写真が特に重要になる。少ない文字数ではあまり差別化できないので、最も注力するべきポイントと言える。写真を物語に沿って連続で表示し、テキスト量は最低限にして構成する、いわば「紙芝居」のような形式で、読者が写真をパラパラ見るだけで内容がわかるようにすると、瞬間的に情報を提供できるので、シェアされやすくなる。

コンテンツと広告を一体化させる

コンテンツと広告が一体となったネイティブ広告は、画面サイズの影響を受けにくく、もし他のメディアに転載されても、広告が排除されにくくなる。広告とコンテンツを一体化させるには、まずは広告とコンテンツの「共通キーワード」を設定し、両者を結び付けるようにする。そして「共通キーワード」を決めて、コンテンツを発想する事が,企画のキモになる。

共通キーワードは、商品を「褒める」ためではなく、1つの記事の中でコンテンツと広告が同時に掲載されている理由として設定する必要がある。そして、コンテンツが主役でないとシェアされないので、商品はコンテンツを作るための情報またはツールといった脇役という形で登場させた方が自然である。

ネット文脈にあったコンテンツの形

ネットでは、ユーザーのコミュニケーションの中で「使いやすい」と思ってもらえるコンテンツの方がウケる。その代表例が、ツッコミやすさを考えたコンテンツである。ツッコミがしやすいと、ユーザー同士のコミュニケーションのネタに使われ、SNSでシェアされやすい。大切なのは「見せる」のではなく、「使いやすい」「ノリやすい」事を前提に企画を考えるということ。

「参加しやすく」「使いやすい」ネット文脈に合ったコンテンツを作る方法の1つが「ボケっぱなし」の技術。反対にネット上で最もスベりやすいお笑いが、会社などの宴会でよく見かける「悪ふざけ」のようなわざとらしさである。「こんなにおバカな事をしているので笑って下さい」という姿勢は、よほど振り切ってやらない限り、ユーザーの反発を買う。