民意は選挙結果からはわからない

提案する側の力は強い。問う案は潜在的にはたくさんあり得る。自分に都合の良い案を「これが皆様に最適な案です。さあ住民投票で認めて下さい」とやっているかもしれない。有権者の51%がその案を「まあいいか」と認めたら、強い民主的威信が与えられてしまう。でも別の案の中には、有権者の90%が高く満足できるものがあったかもしれない。多数決だと51%の有権者を押さえれば勝てる。だから提案する人は「51%以上の支持を受けそうな様々な案」の中で、自分に一番都合の良い案を持ち出すかもしれない。

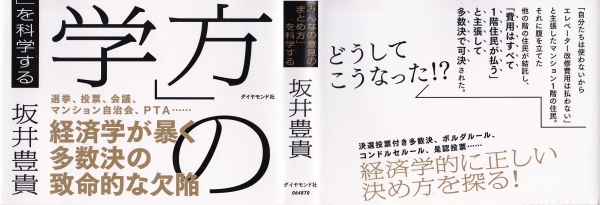

そもそも政治家を選ぶことと、政策を選ぶことはイコールではない。選択の結果として起こることに、論理上の大きな隔たりがある。その乖離を示したのが「オストロゴルスキーのパラドックス」だ。

選挙では各党がマニフェストという政策集を発表するが、これは政策の「抱き合わせ販売」である。だから、直接選挙と間接選挙では結果が正反対になるというオストロゴルスキーのパラドックスのようなことが起こる。

「票の割れ」が起こると多数決はまともに機能しない

多数決は、選択肢が3つ以上あると、票の割れの影響を強く受けてしまう。2000年のアメリカ大統領選では、民主党のゴアが共和党のブッシュに優勢していたところ、第三の候補ネーダーが参戦。ネーダーはゴアの票を致命的に喰い、票の割れが起こってブッシュが逆転勝利をおさめた。しかし、ゴアとブッシュの比較ならば、有権者の過半数がゴアを支持していた。仮にアメリカ大統領選に決選投票が付いていたなら、ゴアが勝利していただろう。

日本の選挙でも同様の票割れはよく起こる。国政選挙で、与党の候補に対して、複数の野党がそれぞれ別の対抗馬を擁立して共倒れするのがそれだ。多数決の選挙だと、選択機会が豊かになることが、結果を奇妙に歪ませてしまう。そうならない選挙の方式には次のものがある。

①決選投票

初回の多数決で1位が過半数の票を集めなかったら、1位と2位で決選投票を行う。

②ボルダルール

「1位に3点、2位に2点、3位に1点」と順位に配点する。

「民主的」な決め方

多数決の選挙では、有権者は、投票用紙に1人の名前しか記入できない。これは、有権者に2位以下を全て白紙とすることを強要している。でも人の心の中にある「1位」だけが意思ではない。全ての有権者から2位と評価されてもそのレースではゼロ票となり、最下位とされるのも等しく無価値となる。

決選投票付き多数決とボルダルールは、いずれも、票の割れへの対策が取られた決め方だ。両者の本質的な違いは、有権者による「2位以下」の扱い方である。ボルダルールは、誰からも1位とされていないが万人からそれなりに高く評価される選択肢を汲み取る。ボルダルールでは、勝つためには広い層からの着実な加点が必要となる。この意味でボルダルールは満場一致に近い決め方であり、民主主義と相性が良い。満場一致が成り立たない以上、全員を満足させることはできない。ボルダルールはセカンドベストとして、有力な決め方である。

多数決が正当化されるための条件

多数決の根本的な問いに「多数決の少数派は、なぜ多数派の意見に従わねばならないのか」がある。従わないと罰されるから従うというのは、罰する暴力にやむなく服従しているだけだ。

多数決が暴力以上の価値を伴うためには、以下の前提条件が成り立ち、多数派の意見の方が、1人の判断や少数派の判断より、正しい確率より高いことが言えなければならない。

①多数決で決める対象に、皆に共通の目標がある

②有権者の判断が正しい確率pは0.5より高い

③有権者は各自で判断する。ボスに従ったり、空気に流されない。

この観点から考えると、多数決を正しく使うのは、必ずしも容易ではない。