コミュニケーション不足では勝てない

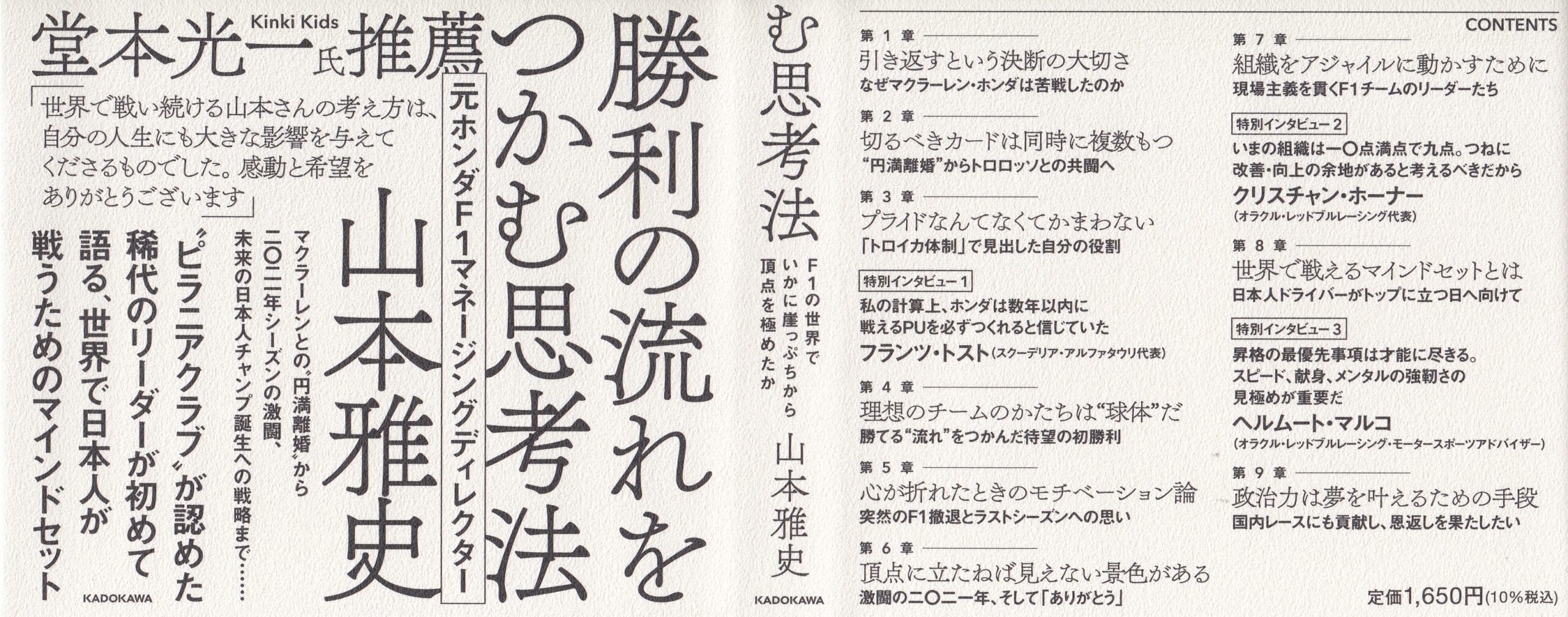

2015年からパワーユニット(PU)サプライヤーとしてF1の世界に4度参戦を果たしたホンダは、「マクラーレン・ホンダ」を復活させたがなかなか思うような結果が出せず、PUトラブルが相次いだ。そして、2017年にマクラーレンとのタッグを早期に解消した。

期待に応えられなかった理由は、いくつかある。1つがテクニカルの問題だ。F1の世界では2014年から従来の「エンジン」に代わって、内燃エンジンやターボチャージャー、エネルギー回生システム、バッテリーなどで構成された「パワーユニット(PU)」と呼ばれる動力システムが導入された。ホンダはこのPUを開発し、2015年から参戦したが、ライバルたちは既に2009年からPUの前段階となる運動エネルギー回生システムを導入し始め、開発を進めていた。参戦当初から、ホンダは大きな後れをとっていた。

しかも、当時のマクラーレンはマシンを極限まで速くするために、車体のリアをタイトに絞り込む「サイズゼロ」というコンセプトを採用していた。その結果、ホンダはPUについての経験値が不足していたにもかかわらず、他チームよりもさらにコンパクトなPUをつくるという、難易度の高い作業に向き合わねばならなかった。

しかし、そうしたテクニカル面よりも、苦戦を強いられることになった真因は、ホンダとマクラーレンのコミュニケーション不足にあった。当時は「自分たちがお互いにそれぞれの仕事を遂行すれば、必ず勝てる」という意識をホンダとマクラーレンは共に抱いていた。しかし、そうした意識が結果的にコミュニケーション不足を生み出した。お互いにリスペクトし合うあまり、腹を割った議論が不足し、情報の共有が疎かになっていたのだ。マクラーレンから、車体の情報がほとんど入ってこなければ、うまくいくはずがない。

さらにもう1つ、マクラーレン・ホンダが苦戦した要因は「勝つこと」を唯一のゴールとして、すべての意識をそれに集中させるようなリーダーがいなかったことだ。レースの戦績を見れば、マクラーレン・ホンダが正しい方向に進んでいないことは明らかだったが、「何かがおかしい」と声を挙げる者は限られていた。2016〜2017年のマクラーレン・ホンダは、優勝など夢のまた夢という現実、そして一向に速くならないマシンを目の当たりにして、ホンダ、マクラーレン双方に猜疑心が生まれ、それがレースを終えるごとに高まっていくというような状況だった。

テクノロジーがより進んだマシンを駆る者がチャンピョンになる、という言説は、F1の一側面しか捉えていない。最先端の車体やPU、それをつくり上げて走らせるスタッフ、才能溢れるドライバーなどを完璧に統合し、それらを1つの力に変えて前に進めていけるチームこそが、勝利に近づける。

つまり、テクノロジー以上に重要になるのは、そうした世界を乗り切っていくアジャイルな組織マネジメントや、その礎ともなるコミュニケーション力なのだ。

成果を左右するのはチームとしての総合力

マクラーレンとの円満離婚を経て、2018年シーズンから、ホンダPUはスクーデリア・トロロッソのマシンに搭載されることになった。まずはエンジニアやメカニックたちが互いのファクトリーを訪問し、ワンチームとして情報交換をするところからスタートした。そこでわかったのは、ホンダは車体やPU関連で知らないことがたくさんあるということだった。

トロロッソは車体の情報を包み隠さず教えてくれ、その知識はPU開発に多大な影響を及ぼした。

これまで完成したエンジンやPUに合わせて、自分たちのマシンを設計していたトロロッソ側も、ホンダPUを載せることになり、PUに合わせて車体を同時開発できることになり、士気が上がった。

とは言え、トロロッソのレース戦績は2006年の参戦以降、2008年の第14戦イタリアGPの優勝1度がハイライトで、コントラクターズランキングも同年の6位が最高。トロロッソ・ホンダというタッグで「レースに勝つ」ということのハードルは高かった。

そうした状況下、トロロッソの姉妹チームであり、現在のF1のトップチームの1つ、レッドブルレーシングとタッグを組むことになった。2019年からスタートしたレッドブルとの共闘は、ホンダのメカニックたちにこれまでとは違う緊張感をもたらした。レッドブルは、過去に4シーズン連続でWタイトルを獲得している強豪である。モチベーションが上がると同時に、もう絶対に失敗はできないというプレッシャーも生じた。そこから執拗なまでの改善を続けた上で、2021年にレッドブル・ホンダは、ドライバーズチャンピョンを獲得した。

レッドブル・ホンダのマシンは、メルセデスのマシンに実力では敵わなかった。ドライバーの技術面でも互角だった。しかし最後にものをいったのは、人間の思いがベースになったコミュニケーション力、それに基づいたチーム戦略だった。その勝敗を分けたのは、テクノロジーではなく人間力だった。