マネージャーの思考術とは

エース級のプレイヤーがマネージャーになっても、同じように活躍できるとは限らない。なぜなら、マネージャーになると、現場のすべての事象を直接見ることが難しくなるからである。マネージャーには、間接的に入ってくる情報をもとに現場をマネジメントするスキルが求められる。

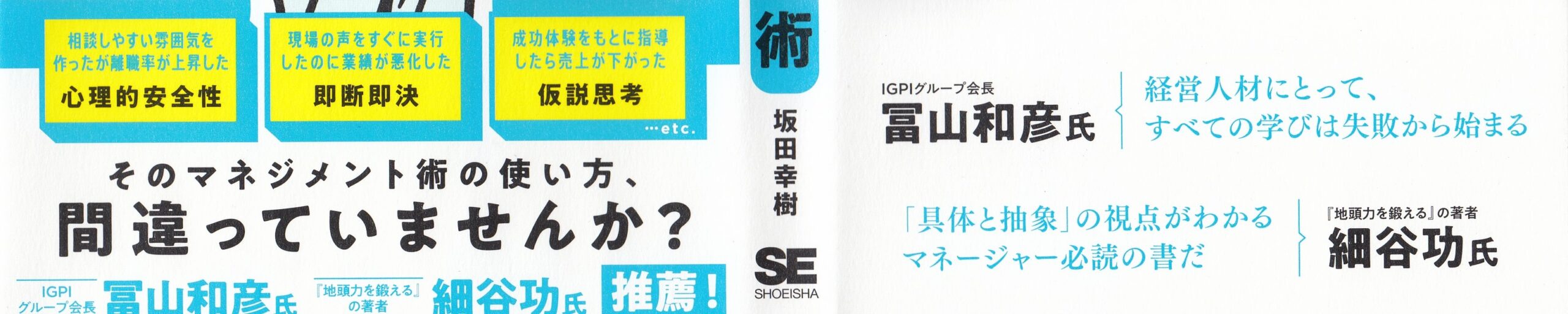

数値化や言語化、業務効率化ツール、心理的安全性を高める施策など、マネージャーが活用できるマネジメント術はたくさんあるが、これらを使いこなすのは簡単ではない。これらを使いこなすにはまず「マネージャーの思考術」を身につけていることが大前提となる。

マネージャーの思考術とは「具体と抽象の往復運動」である。マネージャーは、現場で起きている具体的な事象を抽象化して解決策を導き出し、それを現場で実行できるように具体化する必要がある。個別の事象について調べるだけでなく、抽象化して根本的な問題を解決しなければならない。このマネージャーの思考術を身につけているからこそ、現場で問題を発見し、解決策を考えてうまく伝えたり、チームが活動するための場を設計できる。

言語や数値は抽象度が高い情報であることを意識する

現場を直接見ることができない不都合を解決するためにあるのが、数値化や言語化といった手法である。具体的には、店舗別売上レポートのような帳票や営業日報のような報告書のことを指す。これによって、マネージャーは現場の情報を間接的に把握できるようになる。

しかし、帳票や報告書を見るだけでは、判断に十分な情報を得ることができない。帳票や報告書に載っている情報は抽象度が高い情報だからである。現場で起きた事象に対して、言語や数値というのは抽象度が高い情報であることを意識していないと、判断を誤ることになる。

また、どれだけ頑張って現場の情報を取得しても、それが目的に合っていなければ意味がない。情報の取得方法を設計する際に意識すべきは次の3つである。

- 目的に合った抽象度の情報を取得する

- 目的に合った頻度で情報を取得する

- 不要な情報を取得しない

現場に寄り添いつつ、俯瞰して打ち手を考える

言語化や数値化をする時には多くの具体的な要素や特定の属性に関する情報が捨てられてしまうが、現場を直接見ればそのようなことはない。三現主義に則って現場に寄り添うと、現場の声が正しく聞こえてくる。現場、現物、現実は嘘をつかない。現場に行くとたくさんの情報を得られ、現場感を持って情報を解釈できるようになる。

但し、現場から見えている範囲内だけで改革を起こそうとすると失敗する。本質的な問題解決をするためには、より俯瞰して問題を捉えて、問題を生み出している本当の原因を解決する必要がある。三現主義を徹底しつつも、俯瞰した視点を持てれば、より根本的な問題に気付けたり、他の部門と連携して問題の解決をしたりすることもできる。

俯瞰してから仮説を立てる

ビジネスにおける判断に必要な情報をすべて集めることが不可能なのは、生身の人間を相手にしていて、競合も存在しているビジネスにおいては誰も未来の結果を100%正確には予測できないからである。また情報を取得するには費用と時間がかかる。こうした制約がある中で、判断に十分な情報を得るために有効なのが仮説思考である。仮説を立ててから、それを検証するために必要な情報に焦点をあてて収集するため、より効率的に判断できる。

現場の担当者にはそれぞれ担当領域があるため、現場の改善はできてのイノベーションを生むことは構造上難しい。一方、全体を俯瞰しているマネージャーは本来イノベーションを起こすことが可能な立場にいるが、その実現には見えていない世界を最小限にとどめる努力が必要不可欠になる。

見ていない世界は、バイアスが存在しているからである。バイアスをなくすためには、目的を一段階抽象化することが重要である。

根本原因から一般解を考える

チームの運営を任されている立場のマネージャーがすぐに判断をしないと、チームの活動は停滞する。限られた情報の中で、次々と的確な判断をできれば、チームの活動スピードは格段に上がる。

現場を直接見ていないマネージャーに求められている、問題解決における役割は、個別事象を直接解決するのではなく、一度抽象化して根本原因を探り、一般解を考えることである。現場と同じ目線で考えて即断即決をしていては、間違った解決策を実行してしまうことになる。現場を俯瞰して、本当に解決すべき問題は何なのかを見極め、その上で一般解を考える必要がある。

マネージャーは、まず視点を高く持った上で緊急度を見極める。緊急度が高く重要度が低い問題は方針を示した上で、できるだけ現場に委譲することでチームとしての即断即決力を上げ、マネージャーは重要度が高い問題に集中する。