行動経済学に対する疑問

利己的で合理的な人間を前提として研究されてきた伝統的な経済学に対し、現実の人間は必ずしも利己的とは限らず、ときとして不合理な選択を行うとして、伝統的な経済学の代替的な理論を生み出してきたのが行動経済学である。

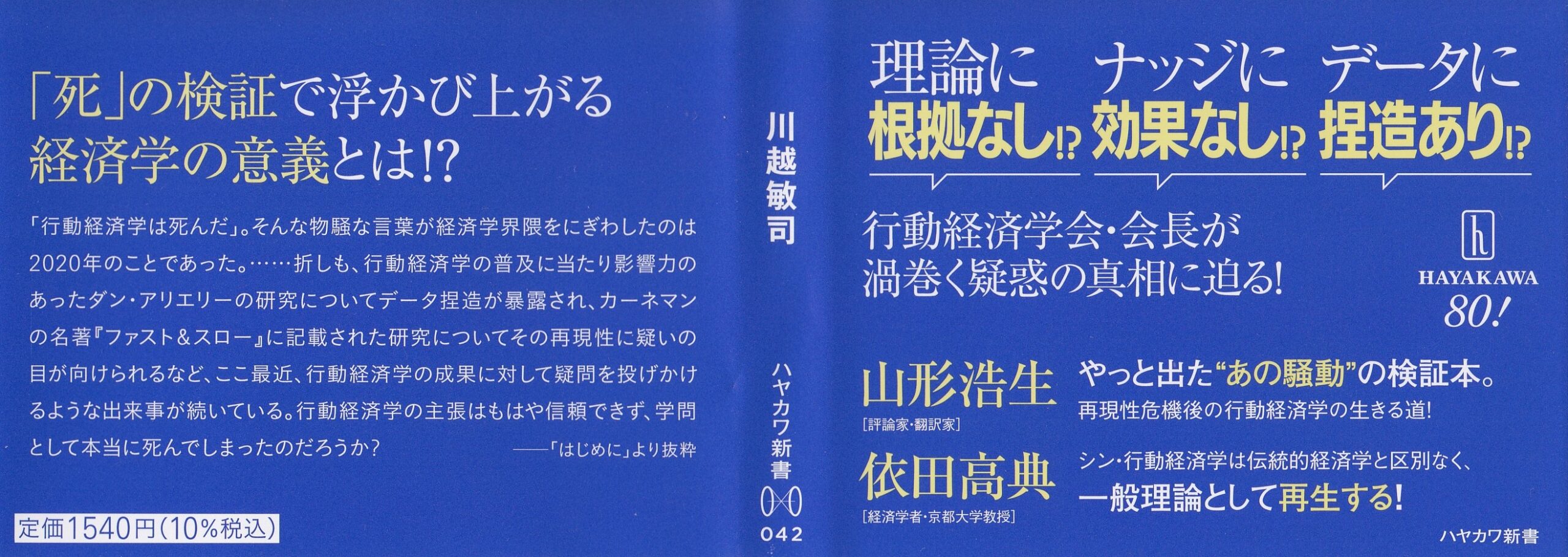

近年、その行動経済学の研究成果に対して疑問が生じている。2020年、「行動経済学は死んだ」という言葉が経済学界隈を賑わした。当時、ウォルマートの行動科学研究グループのリーダーであったジェイソン・フレハが、自身のブログでそのような主張を展開した。

フレハが行動経済学に投げかけた疑問は2つあった。

①「損失回避性」には再現性がない

損失回避性とは、ある金額を獲得する場合の満足度と、それと同じ金額を失う場合の不満の程度を比べると、後者の方が大きいため、人は損失を嫌う傾向があるということを意味する。

損失回避性は、ダニエル・カーネマンが提唱した「プロスペクト理論」の重要な構成要素の1つである。フレハは、理論発表当時、損失回避性を実証するような経験的証拠は示されておらず、最近の研究においても損失回避性を支持する証拠が得られていないことを示す文献を紹介し、損失回避性は再現されていないと結論づけた。

②「ナッジ」の効果はほとんどない

ナッジとは「ひじで軽くこづく」という意味だが、行動経済学においては、経済的インセンティブを変えないまま、教示の文言を工夫するといった非金銭的な手段を通じて、人に気づきを与え、行動変容を導くような政策手段のことをいう。

フレハは、ナッジが効果を発揮しなかったり、あるいは効果があるにせよ微々たるものであったりした事例を対置する。実際、ナッジは介入初期には効果があるが、時間の経過とともにその効果が薄れていくという事例もしばしば報告されている。そのため、フレハはナッジの政策効果はほとんどないという結論に達した。

再現性の危機

この「行動経済学の死」にまるわる問題は、近年、心理学をはじめとした科学全般で「再現性危機」と呼ばれている問題とも関係する。再現性危機とは、著名な心理学実験について追試したところ、およそ4割程度しか再現できなかったことに端を発するもので、経済学においても再現率は6割程度であった。

再現性の低い結果が生じる背景としては、「疑わしい研究行為(QRP)」の存在が指摘されている。代表的なQRPの1つが「出版バイアス」である。出版バイアスとは、実験や調査による研究で、統計的に有意な結果が出た場合の方が、そうでない場合よりも学術雑誌に掲載されやすいという傾向性のことである。研究者は、統計的に有意な結果が出なかったデータを隠蔽したり、統計的に有意な結果が出るようにサンプルサイズを増やすといったQRPに手を染めることになる。

行動経済学において主要な研究手法である実験室実験やランダム化比較試験に基づく実験研究に関しては、再現性を確保するための対策が早くから採られており、実際のデータについてみても問題は比較的軽微であるとわかった。それでも、プロスペクト理論をはじめとする行動経済学の主要な理論において、再現に失敗したという報告は少なくない。

行動経済学を取り入れた一般理論へ

行動経済学の成果を疑問視する声が上がったのは、最近ではない。行動経済学と伝統的な経済学との間には対立があり、行動経済学の成果を受け入れるのに否定的な傾向があった。しかし、行動経済学に対する否定的な傾向は2000年前後を境に変わってきた。この変化をもたらした大きな要因は、行動経済学と伝統的な経済学の理論を両極端として含む一般理論が、2000年前後に次々と登場したことにあると考えられる。

リスクのある状況での意思決定をモデル化するプロスペクト理論は、伝統的な経済学における期待効用理論を特殊な場合として含む、より一般的な意思決定の理論として提示された。こうした理論では、ある変数が取る値によって、伝統的な経済学におけるモデルになることもあれば、行動経済学が主張するような行動上のバイアスや法則性を表す理論にもなる。

一般理論の登場により、行動経済学の主張は、伝統的な経済学における研究プログラムの1つとして定義できるようになり、行動経済学と伝統的な経済学の共存が始まった。実験の目的も、行動経済学と伝統的な経済学のどちらを正しいかを決めるためではなく、その両者を識別する変数の値がいくらなのかを測定するためのものに変わった。

ある変数の値次第で伝統的な経済学と行動経済学の主張をどちらも表現できる一般理論を前提とすれば、実験の結果、出てきた値ごとに行動経済学の主張と伝統的な経済学の主張どちらが当てはまるのかは変わるが、一般理論そのものは、当該の変数がどのような値になっても否定されない。フレハの主張についても、プロスペクト理論そのものは反証できないのである。