リテールメディアとは

リテールメディアとは端的に言えば、小売り発の新広告サービスだ。既存のネット広告の市場拡大に急ブレーキがかかり始めたことで、リテールメディアへの注目度が急速に高まり始めている。

急ブレーキの要因はプライバシー保護を目的とした、既存のネット広告の技術にかけられ始めている規制だ。それにより広告配信の精度や効果の低下といった課題が浮き彫りになっている。これに対して、小売企業がこれまで自社のマーケティングでしか活用してこなかった購買データを広告配信に用いたリテールメディアは、従来のネット広告とは異なる価値を持つ。

リテールメディアは、小売業者の持つ購買データと連係することで、広告接触から購買までを一気通貫で分析可能になった点が画期的である。顧客の行動データと購買履歴を統合的に分析し、広告が購買に与えた影響を測定可能にする。購買履歴は長期間にわたる「顧客の買い物の歴史」そのものである。その商品・ブランドをいつから使い始めたのか、どの広告に接触してから行動が変わったのか、といった視点でも広告効果を検証できる。

広告の効果についても、リピート率やLTVの視点、商品単体だけではなく、ブランド全体に与えた効果など、様々な視点で検証できる。その点でもリテールメディアはマーケティングを大きく前進させる可能性がある。

日米の市場の違い

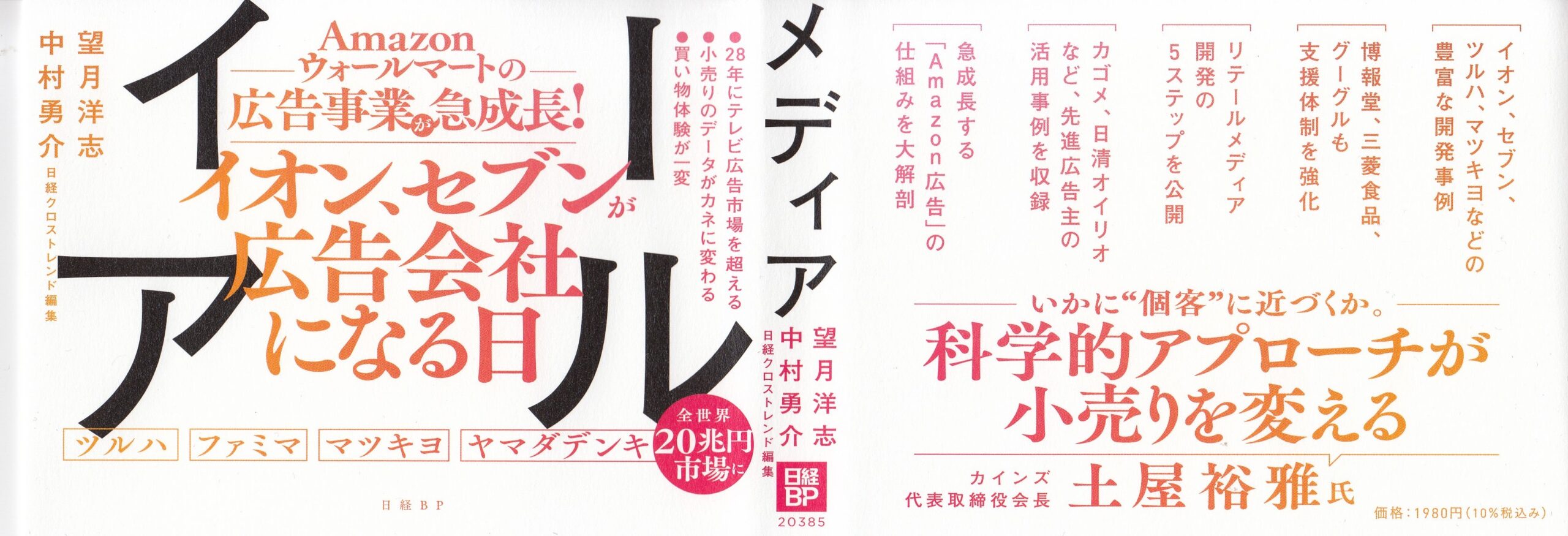

世界ではリテールメディア市場が急速に拡大しており、2028年までにテレビ広告を超えると予測されている。最も規模が大きい米国リテールメディア市場は23年に451億ドル(約6兆8000億円)となり、27年までには1061億ドル(約15億9000億円)に達すると予測されている。これは米国のデジタル広告の25%以上を占めることになる。

米国市場で最大のプレーヤーはAmazonであり、リテールメディア広告費の75%を占める。2022年のAmazonの広告事業の売上は約377億ドル(約5兆7000億円)で、Amazonの総売上高の7.5%を占める収益の柱になっている。Amazonの対抗馬がウォルマートで広告事業の売上は27億ドル(約4050億円)を超えている。

日本においてもリテールメディア市場は急速に拡大している。現状はインターネット広告の1%に満たないが、21年90億円から26年には805億円まで拡大すると予測されている。

但し、日米ではリテールメディア市場において、前提条件が異なる。これを正しく認識することで、リテールメディアの取り組みの成功確率が高くなる。小売業界における日本と米国の特徴的な違いは次の7つ。

①小売企業の規模

店舗数が多く、商圏が広く、かつデジタルサービスに投資している小売企業がリテールメディア構築には有利である。日本の小売企業はローカルチェーンが強い傾向にある。1000億円を超える小売企業は多くない。売上規模が小さい小売企業は、リテールメディアで収益を獲得するためには、米国とは異なる工夫が必要になる。

②小売企業の市場占有率

日本の小売業は米国ほど寡占状態ではないため、メーカー側は中規模以下の小売りに数多く扱ってもらえれば一定の事業規模が見込める。リテールメディアの広告予算も複数の小売企業に分散する可能性が高く、1社に割り当てる予算も米国より少なくなる。

③購買に直結する環境か否か

米国のリテールメディアの主戦場はオンラインストアだ。日本の消費者が小売企業のWebサイトに訪問する大半の理由は、店舗検索かデジタルチラシを見に行くことであり、米国ほどEC機能が発達していない。

④テクノロジーの理解と投資

リテールメディアは広告技術の開発やデータの活用が重要であるため、テクノロジーへの投資が必須である。海外のリテールメディアでは、大半の事業に広告技術の専門会社がパートナーとして関わっている。

⑤小売業界の人材の流動性

リテールメディアは広告事業であって小売事業ではないため、これまでの人材だけでは開発は難しい。そのため異なる分野の経験者を組織内に取り込む必要がある。日本では人材の流動性こそが最も難しい課題の1つになる。

⑥インターネット広告の広告単価

インターネット広告において、日本は米国と比較して単価が低い傾向にある。これはリテールメディア以前に、インターネット広告の単価に対する価値観の差だ。日本ではまず「リテールメディアの効果とは何か」という整理と共に、広告単価の議論を進めていくべきである。

⑦広告主であるメーカーの組織構造

日本はまだリテールメディアの市場規模が小さいため、リテールメディアの管轄は宣伝部門ではなく、営業部門というケースがほとんどである。運用に必要なスキルは、デジタルマーケティング担当が保有しているものばかりであるため、デジタルマーケティング担当者と営業の担当者が力を合わせて取り組まなければ真価を引き出せない。