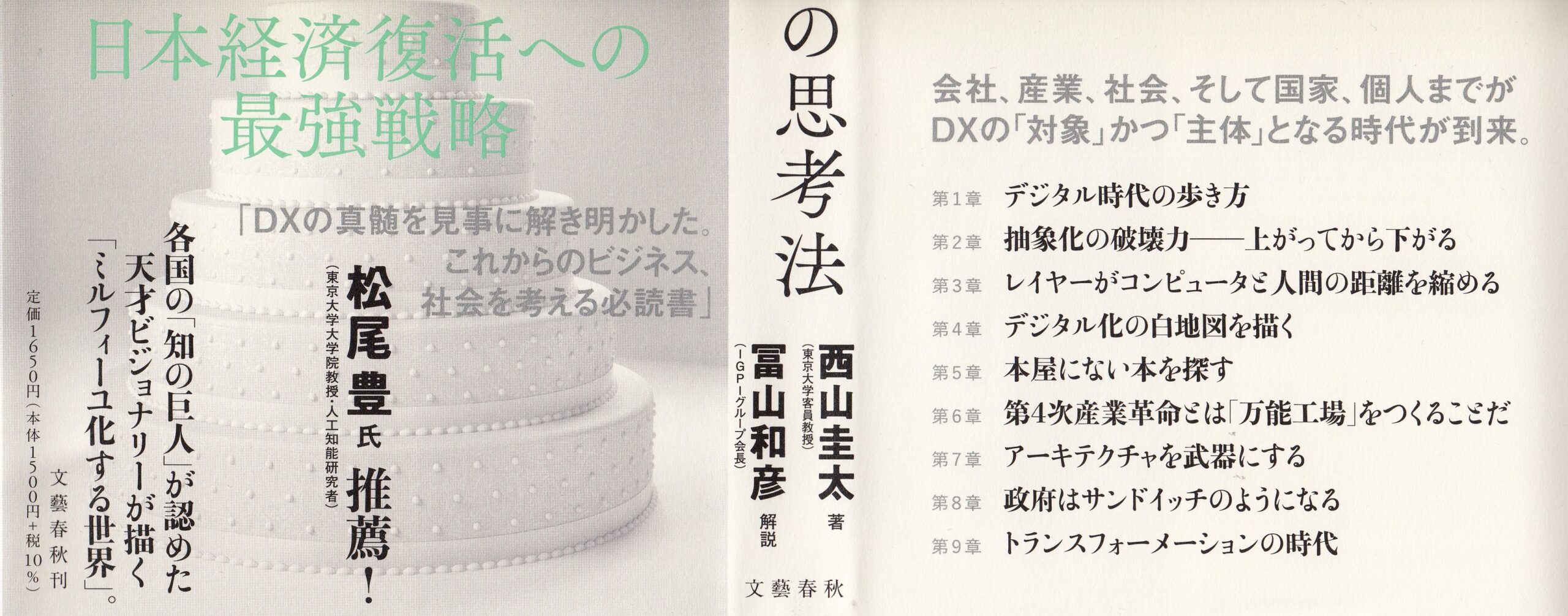

デジタル化による変化を理解せよ

企業のITシステムのあり方や技術の話だけに着目して、経営そのものの改革に踏み込まないのは真のDXとは言えない。同時に、人工知能を含むデジタル技術の発展やシステムの変化のエッセンスを理解せずに、経営論や日本の組織風土論だけを語っていても意味がない。この双方向性、その2つをどう統合するのかというところに、DXの本質がある。

また、デジタル化が全面化する時代に変容しつつあるのは、個々の企業の経営のあり方だけではない。企業が活動する産業そのもの、市場そのものが新しい形にトランスフォームしつつある。こうした産業や市場の変化も、ソフトウェアあるいは人工知能のあり方と不即不離の関係にある。今後の経営者には、その全貌を大まかに把握し、自らの企業の経営判断に活かすことが欠かせない。

トランスフォーメーションの時代

今、決定的な変化が起こりつつある。かつてから積み重なってきた変化が今ある水位に到達し、会社、ビジネス、産業、社会のあり方を次々に転換し始めている。

その変化とは、デジタル化である。ゼロイチしか理解できないコンピュータの物理層を基礎として、その能力を人間の実課題の解決につなげようという、取り組みの積み重ねである。それは、積み上がってきたものなので、階層をなしており、レイヤー構造をしている。それはソフトウェアが持っている形である。

レイヤーは、上下二段のウェディングケーキのような形だ。下段は計算処理能力を支える層であり、上段は大量のデータを分析するデータ解析の層である。この2つを合わせることで、ソフトウェアのアウトプットが、人間がどのような経験をしたいかという実課題と直接接するようになった。水位が閾値を超えたのである。その結果、ソフトウェアが生み出すものが、我々の経験の多くの部分を構成し始めている。

水位が閾値を超えたことで、2つの波及が起きている。1つは、コンピュータ・ソフトウェアが担う範囲、あるいはサイバー空間が、これまでのようにインターネットを利用するPCやスマホの中だけに閉じ込められることがなくなった。IoTを通じて様々なデバイスが互いにつながり、社会システム全体に浸透していっている。その結果、ビジネス、産業、社会の形を、ソフトウェアに近い形に変貌させようとしている。それがタテ割りの打破を可能にしている。

もう1つの波及は、IoTと機械学習、ディープラーニングとの組み合わせである。それによって、人間の作ったシステムが、データを環境から読み込んで、それを元にシステムが自ら判断し、システムを環境に最も適合するように自己改良する可能性が開けている。

この2つの波及が合わさったものが、サイバー・フィジカル融合と呼ばれるものであり、第4次産業革命、ソサエティー5.0の中核をなしている。サイバー・フィジカル融合が、業種を問わず産業全体のありよう、社会のありようを変えており、ビジネスを起こし組み立てて競争する時の流儀や作法は抜本的な変化が求められている。

経営者はどうすべきなのか

この時代には明白な白地図のようなものがある。その白地図はレイヤー構造の形をしている。レイヤー構造が積み上がったということは、どのようなビジネスに取り組むにせよ、そのビジネスに関係するソフトウェアが相当程度すでにプロダクトとして存在している、ということになる。そのプロダクトは多くの場合、クラウド上で提供されるSaaSの形をとっているだろう。

従って、DXのスタートラインは、自社のシステム構成を理解することではなく、まず本屋の本棚の前に立って、その本棚を見渡して、それで自社のビジネスをどう組み立てるかを考えることであるべきだ。自社のシステム構成や業務フローの最適化から発想すると、自社の置かれた競争環境=白地図を見失うことになる。

本棚を見渡すのは、単に既にあるプロダクトを使って他社と共通化し、コストを下げることだけではない。「本屋にない本」を探すことが、ビジネスが価値とソリューションを生むための一手であり、企業がプラットフォームになるきっかけになる。業種という考え方から卒業することにもつながる。

白地図の上を歩くコツ

白地図を理解し、本屋にない本を探すには、「これをやればなんでも一気に解決してしまうのではないか」という発想とロジックが重要である。この発想とロジックは、これまでの会社やタテ割りのロジックと相容れない。そのために必要なことは次の通りである。

①課題から考える:解決策に囚われない

②抽象化する:具体に囚われない

③パターンを探す:ルールや分野に囚われない