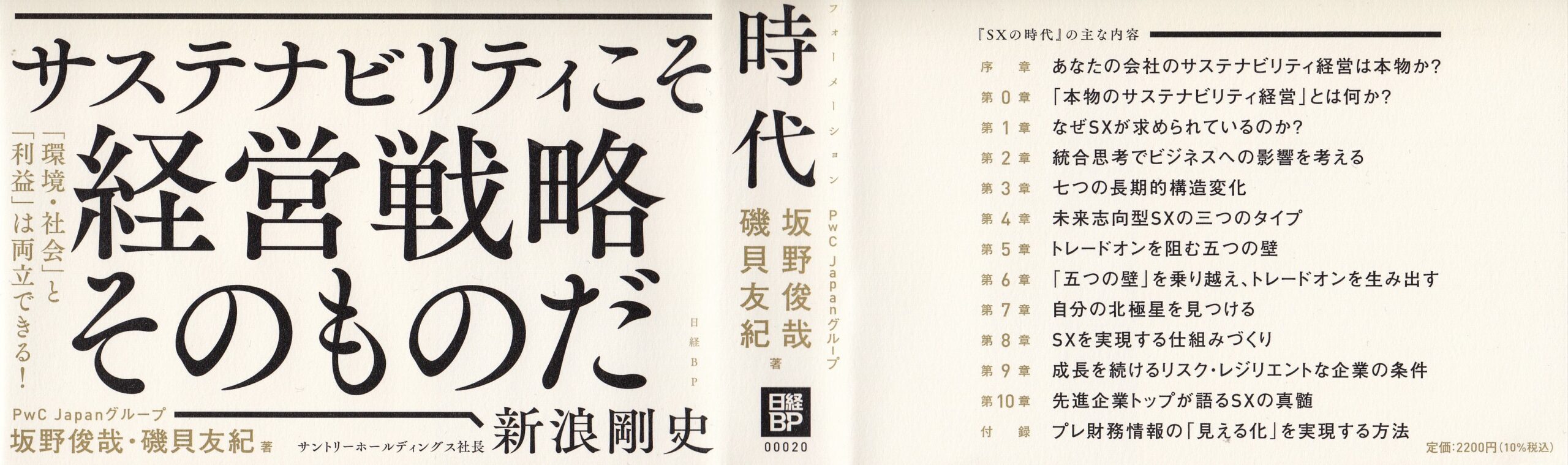

SXの時代

気候変動や格差などの世界の課題が拡大し、その解決が待ったなしになる中、企業は「世界の課題を生み出す加害者」から「世界の課題を解決する協働者」となることが事業を存続させる上での必須条件となりつつある。その結果、今世界で急速に広がっているのが、サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)の動きだ。サステナビリティの先進企業は、次々とCO2排出ゼロを目標に打ち出している。しかも、企業内だけでなく、取引先を含めたサプライチェーン全体で、ビジネスの根幹から環境や社会に配慮するために、事業ポートフォリオやビジネスモデルを根本から見直し、事業自体を再創造しようとしている。

企業の経済的活動は、何らかの形で地球や環境、社会に負荷をかける。経済活動によって外部にかけた負荷は「外部不経済」と呼ばれる。これからの企業経営では、この「外部不経済」の責任をしっかり取っていく必要がある。

サステナビリティ経営とは

サステナビリティ経営とは「長期で利益を出し続けるために、リソース配分を行うこと」だ。長期で利益を出し続けるために必要なことは、その企業が長期にわたって市場から求められ続けること、第二に供給(原材料、知財、人材など)を長期的に維持すること、第三に社会からも信頼され続けることだ。

今、社会全体がサステナビリティ志向に大きく転換しようとしている。こうした状況の中で、サステナビリティ市場が生まれてくることが予想される。企業はこの新しい市場ニーズに応えながら、供給サイドを維持し、社会から信頼され、価値を生み出し続ける仕組みを整えていくことが、長期的な利益確保にとって必要不可欠になる。

現在、サステナビリティの考え方は、経済価値、社会価値、環境価値の3つの輪が重なり合うものと認識されるようになった。親亀(環境価値)が、子亀(社会価値)の上に乗り、孫亀(経済価値)がさらにその上に乗っている。親亀がこけたら皆こける。即ち、環境や社会が傷つき、毀損されたら、経済活動自身が成り立たなくなる。つまり、経済活動は環境、社会を前提としていて、それぞれが両立していなくてはいけないという考え方になった。

サステナビリティ経営の本質は、「単に何でもかんでも環境や社会に良いことをする」ことではない。親亀・子亀・孫亀の三重構造を認識・理解し、親亀がこけないように「事業基盤である環境・社会を維持・増強しながら、事業を持続的に成長させる」ことだ。

資源は無限にある、外部不経済は誰かが負担してくれるといった、これまでビジネスが前提としてきたことが急速に崩れつつある。それによって事業基盤が変わり、クライアントニーズが変わり、カネの流れが変わり、競合も変わろうとしている。このように変貌する外部環境の中で、企業はどのように適応し生き残れるか、戦略を考えなくてはならない。

トレードオフから抜け出す

SXとは、次の3つの集約される。

①トレードオン(環境・社会と経済の両立させる)事業を追求すること

②統合思考(外部環境を認識・理解した上で、その構造を断ち切る戦略を立案し実行する)で長期的戦略を考えること

③実現できる仕組みを構築すること

サステナビリティを追求しようとすると必ず「コストがかかる」「短期的に儲からない」「十分に儲からない」という壁に直面する。多くの企業は、何かを得るためには何かが犠牲になる、それは仕方がないこと、という「トレードオフ思考」にとらわれている。そこから抜け出し、他社に先駆けて「トレードオン」を実現すれば、競合に対して優位性を築くことができる。

「トレードオンを阻む壁」には、以下の5つがあり、それぞれをトレードオンに変えるためのヒントは以下の通りである。

①大量生産・大量消費じゃないと儲からない → 循環利用・廃棄レスで儲ける

- モジュール化やas a serviceで顧客を囲い込む

- アップサイクル、サーキュラー(資源循環)、シェアリングを活用する

- 売上減でも利益増を狙う

②社会・環境投資は3年で回収できない → 長期的に儲ける準備をしつつ、評判・理解を得る

- 魅力あるビジョンを掲げる

- 長期投資家やユーザーを引きつける

- 小さな成功を重ねて将来に備える

- 成功パターンを他地域に応用する

③社会課題解決は事業の柱にはならない → スケールするための工夫を考える

- テクノロジーで小さな市場をつなぐ

- レイヤーを上げて事業化する

- 地域や用途市場を拡大する

④市場制度・インフラが整うまで有効な手は打てない → 民主導・官民連携で新たなインフラを創る

- 民でもインフラは整備できる

- 開発途上国のインフラ未整備を逆用する

- 官民連携のアプローチ(インフラ、ルールづくり)

⑤消費者の意識がまだ低く市場がない → 潜在市場にリーチして需要を掘り起こす

- ライトグリーン層を狙う

- 品質・機能やファッション性に妥協しない

- 市場啓発と消費者教育で需要喚起する