映像の力と言葉の力

現代は、様々な情報があらゆるメディアから氾濫し、毎日流される膨大な情報が、視聴者に立ち止まることを許さない。人々の考える時間を奪っているとさえ言える。とりわけテレビは、映像の持つ力をフルに生かし、時々刻々と起きていることを即時に伝えることができるという点で、他のメディアを圧倒的に凌駕してきた。しかし、その特性に頼れば頼るほど、人々のコミュニケーションの重要な要素である想像力を奪ってしまうという負の特性も持っている。

映像に映し出されていることが、その事象の全体像を表している訳では決してない。映像の一面性に報道番組はどう向き合うのかは、難しい課題だ。「クローズアップ現代」はこの課題に対して「スタジオを重視する」という手法で向き合うことを選択した。映像を主体とするリポートに拮抗する形で、スタジオでのキャスターとゲストの対話を配した。そして、キャスターには言葉しかなかった。「言葉の持つ力」を信じることがすべての始まりであり、結論だった。テレビの特性とは対極の「言葉の持つ力」を大事にすることで、映像の存在感が高まれば高まるほど、その映像がいかなる意味を持つのか、その映像の背景に何があるのかを言葉で探ろうとした。

問い続けることが大切

テレビ報道の持つ危うさには、次の3つがある。

①事実の豊かさを削ぎ落としてしまう

②視聴者に感情の共有化、一体化を促してしまう

③視聴者の情緒や人々の風向きに、テレビの側が寄り添ってしまう

キャスターとして視聴者にいかに伝えるかは、この3つの危うさからどう逃れうるかにかかっている。テレビ番組は、その番組内容のすべてが視聴者に伝わるよう、わかるように作られているが、一歩間違えれば「わかりやすいだけの番組づくり」になってしまう危険性がある。「わかりやすく」することでかえって、事象や事実の深さ、複雑さ、多面性、つまり事実の豊かさを削ぎ落としてしまう危険性がある。とりわけ報道番組では、このことは致命的な危うさになる。

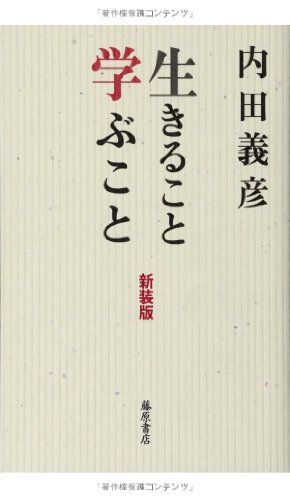

最近のテレビ報道は、図や模型、漫画、再現ドラマなど、とにかく「わかりやすく」する。しかし、それは往々にして、物事の単純化、イエスかノーかといった結論ありきの展開になりがちだ。そして、一番の危うさは、そういう伝え方に慣れてしまうと、視聴者は「わかりやすい」ものだけにしか興味を持てなくなることだ。難しい問題は、やはり難しい問題として受け止めてもらうことも必要ではないだろうか。わかったと思った瞬間、そこで人は思考を、考えることをやめてしまう。

物事を「わかりやすく」して伝えるだけでなく、一見「わかりやすい」ことの裏側にある難しさ、課題の大きさを明らかにして視聴者に提示すること。それこそが「クローズアップ現代」の役割なのではないか。

テレビは、世の中の空気を読むため、知るための手っ取り早いメディアとして機能してきた面がある。テレビを見ることで、一般的な他者の動向を知りたい視聴者の嗜好を満足させてきた。そのためテレビは、社会の均質化をもたらす機能を本来的に持っている。そして一方で、テレビの制作者側も、多くの視聴者を獲得したいがために、視聴者の動向に敏感にならざるをえない。この視聴者側と制作者側の相互作用は、とても強力だ。テレビは感情の一体化を煽る。その結果、視聴者の感情の一体化が進めば進むほど、今度はその視聴者の感情にテレビは寄り添おうとする。

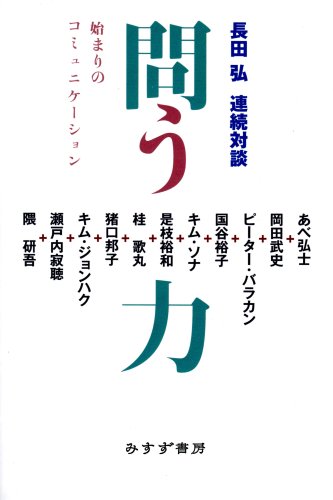

この相互作用は、多数派への流れを加速していく。その中で進むのが少数派の排除、異質なものの排除だ。少数派の意見、異質な意見を伝えるのは難しい。みんなが同じことを感じている時に、そのことに疑問を投げかけると、猛烈な反発が返ってくることもある。しかし、たとえ反発があっても、きちんと問いを出すこと、問いを出し続けることが大事だ。単純化、一元化してしまうことの内容、多様性の視点、異質性の視点を踏まえた問いかけが重要だ。言葉による伝達ではなく、「言葉による問いかけ」こそが、キャスターとは何をする仕事かという疑問に対する答えかもしれない。