新しいカテゴリーをつくる

2013年夏頃、安藤徳隆は日清食品HD社長から「日清カップカレーライス」について「電子レンジでチンするだけでできるワンパッケージのカレーライス」というコンセプトを伝えられ、若い消費者に売れるブランドにしたいと頼まれた。

これが後に「日清カレーメシ」として定着するブランド誕生の始まりだった。CEOはカレーが大好きで、本格的なカレーライスをカップで再現しようとしていた。それで思い出したのが、創業者で祖父の安藤百福の鞄持ちをやっていた時のことだった。当時、街のラーメン屋を勉強してこいと言われ、一風堂で1〜2ヶ月働かせてもらった。その時に「日清食品の商品は、必ずしも本格的な味に近づけることが正解ではない」という気付きがあった。

ラーメン屋で働いたことで、インスタントラーメンならではの特長を理解した。「誰がつくっても、お湯の量さえ守ればほぼ同じ味になるんだ」と。そして、街のラーメン屋とインスタントラーメンは全然違うことを実感した。「チキンラーメン」も「カップヌードル」もお店で出すラーメンの味とは違う、唯一無二の味だ。だからこそ、何十年もトップブランドとして人々の記憶に残り続けている。

インスタントラーメンの世界では、技術を磨いてレベルが上がるほど、本物のラーメンに近づけようとしがちだ。しかし、そうすると単なる美味しいラーメンになってしまい、記憶に残らない味になる。安藤百福は、ちょっとスナック感がある味付けの「スナック麺」という新しいカテゴリーを生み出した。だから「焼きそばUFO」も「どん兵衛」もロングセラーブランドになっている。

カップカレーライスの見直しで取り組んだのが「スナックカレー」。本格的なカレーがたくさんある中で、駄菓子っぽいポジションの味をつくろうと発想した。カップヌードルらしい味にデフォルメしようと、試行錯誤を繰り返した。

商品コンセプトをインパクト重視で伝える

なぜ日清食品はCMに力を入れるのか。日本の消費者は、売り場の前に立った時に「マインドシェア」が一番高いものを買う傾向が強い。それで消費者のマインドシェアをどう上げるかにこだわってきたのが日清食品のブランドコミュニケーションである。いつも「日清、日清、日清」とやっていれば、売り場に立った時に日清食品の商品を手に取ってくれる率が高くなる。だからCMをインパクト重視にしている。

日清食品は、CMを細部に至るまで、広告代理店に任せきりにせず自社で決める。日清食品の商品について、自分たちより詳しい人はいない。広告代理店は広告制作の現場は見えているが、商品の売り場や営業担当者の商談現場までは見えていない。

日清食品は、商品のコンセプトを大事にする。そのCM、商品で営業担当者がどう考えるのか、取引先にどのように提案できるのか、どのような売り場がつくれるのか、全部つながっている。そのコンセプトが全国のどのスーパーにも伝わるような表現を生み出すのは、広告代理店に丸投げしていてはできない。

商品のコンセプトをインパクト重視で伝えるための手法として活用してきたのが「コンテキストの掛け合わせ」と「クセになる面白さ」だ。コンテキストの掛け合わせという意味で、1つの完成形が2017年に公開したCMシリーズ「HUNGRY DAYS アオハルかよ。」だ。クセになる面白さを追求する手法は、流行したネット動画や楽曲などを元ネタにしながら、日清食品の商品との掛け合わせで、ついつい「口ずさみたくなる」「ネットに書き込みたくなる」ような面白さをつくり上げていく。

ブランディングでマインドシェアを高める

会社が生み出すことのできる価値や、会社が戦う舞台がどんどん大きくなるようにデザインするのが、経営者の仕事だ。デザインというのはパッケージの見た目といった話にとどまらない。プロダクトやサービスの形だけでなく、会社や組織のあり方、消費者の生活すらデザインしていく。付加価値を生むというのはそういうことではないか。

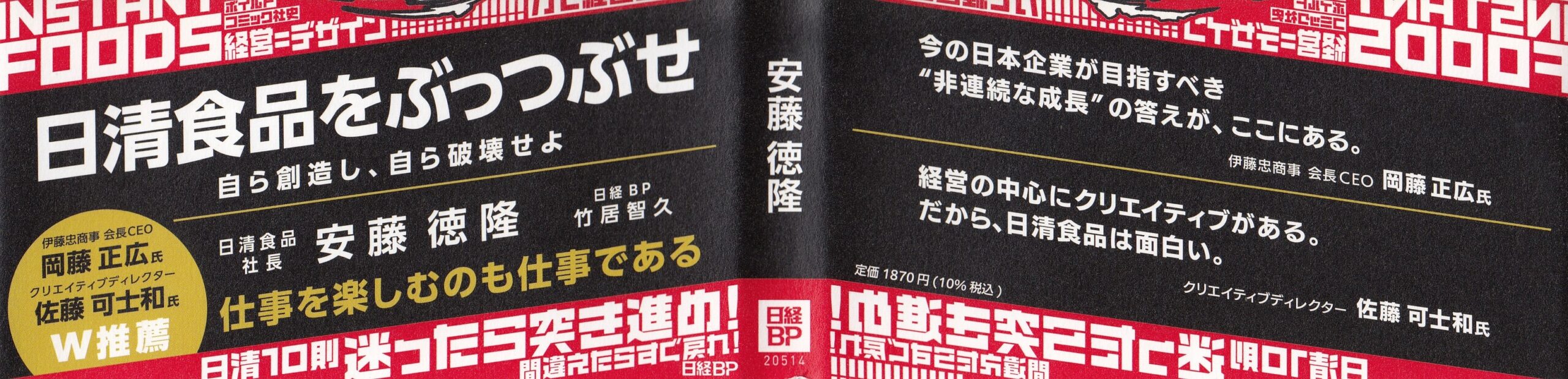

日清食品はよく「他の商品メーカーと違ってユニーク」とか「恐れずに新しいことに挑戦する」みたいなことを言われる。それは、そうなるように会社をデザインしてきたからである。日清食品はCEOが「カップヌードルをぶっつぶせ」と言ってきた会社だ。それでもつぶれないカップヌードルであって欲しい訳である。

数値の管理ばかりになると、せいぜい1%、2%の成長ができるかみたいなレベルの議論にとどまってしまう。数値の管理の上に、さらに大きなブランディングの目標を乗せていくようなイメージ。そこで他社との差をつくろうとしている。その商品や会社を、味だけでなく、世界観も含めて好きになってもらうというのがブランディングである。ブランド価値が上がれば、それぞれの人のマインドシェアが高くなり、日清食品の商品を選ぶ割合が上がる。