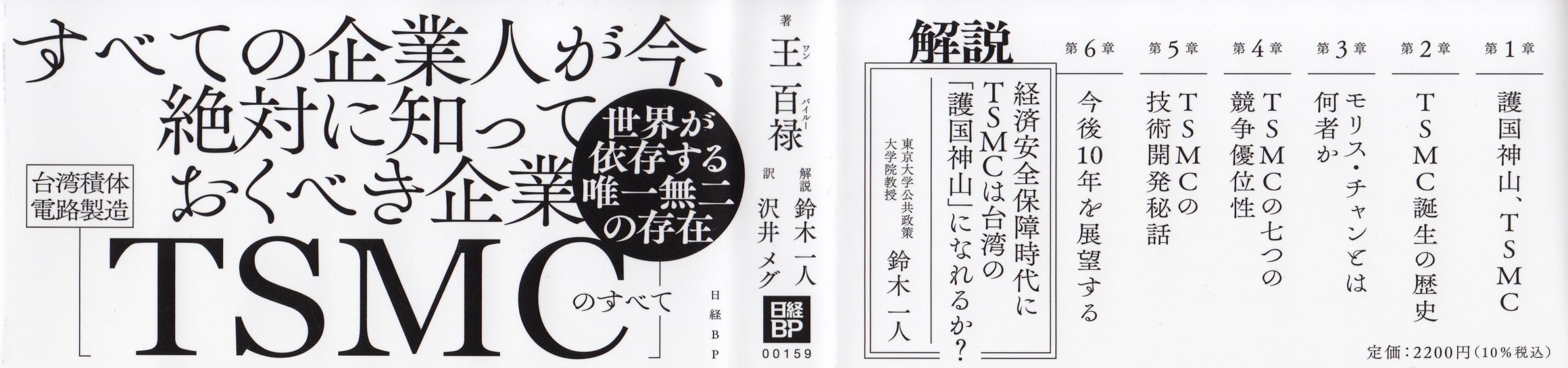

台湾を有事から守る「護国神山」

TSMCは半導体ファウンドリー(受託生産サービス)の最大手企業で、1987年、電気工学の博士号を持つ実業家モリス・チャンが、台湾政府高官から依頼を受けて設立した。2020年の売上高は1兆3000億台湾ドルに達し、TSMC1社の時価総額は台湾の全上場企業の20%以上を占めている。TSMCは「護国神山」と呼ばれる。

「護国(国を守る)」のためには、現代の先進国が日常生活や産業、国防などで不可欠な技術を保有していることが欠かせない。しかも、ほぼ独占でその技術において絶対的な優位性を持っているようにする。TSMCの状況は「護国」の条件に合致している。

「神山」とは、TSMCが台湾北部、中部、南部の3エリアにあるファブ(大型半導体製造工場)と、5つの最先端パッケージング工場を指す。これらの工場は、昼夜止まることなく稼働し、全世界、特に先進国の産業、商業、国防のニーズを満たしている。巨大なファブは200〜300億米ドルかけて建設され、総投資額は数千億米ドルにのぼり、30年以上にわたり磨き上げた高い生産技術を有する製造チームが、あらゆる分野で必要とされる主要な電子部品を全世界に供給する。

既にTSMCは世界中の技術集約型産業に深く入り込んでいる。コンピューター、エレクトロニクス、通信ネットワーク、精密機械、自動車、航空宇宙、国防関係など。これらの産業が生み出す製品のほぼ全ては、TSMCなしには存在しないほど依存している。

TSMCは、ファウンドリー市場で5割以上のシェアを誇り、他の十数社の生産能力を合わせても及ばない。しかも、技術面では5nmと3nmプロセスにおいてライバルを引き離し、世界のどの企業も真似できないレベルにある。顧客が設計するICの多様化と機能の高度化が進むにつれて、それに対応する形で同社の技術力もどんどん高まり続けている。もしTSMCのプロセス技術が20nmから5nmに向上しなかったら、1〜2年に一度、新型iPhoneが登場し、世界中に大量供給されることはなかっただろう。

TSMCの競争優位性

TSMCは偶然の産物だった。巨大な資本、大量の従業員、顧客は世界をリードする大企業。これらは周到な計画に基づいていたわけではない。TSMCは、「設計」「IDM(垂直統合型デバイスメーカー)」という既存のビジネスモデルと決別し、誕生から30年足らずの半導体産業では全く新しいアプローチである「ファウンドリー専業」のビジネスモデルを導入した。実は創業当初のTSMCは、大手半導体メーカーから相手にされなかった。当時はIDMが成功していたため、IBMやインテルの専門家は「この手のファウンドリー専業メーカーは、ローエンド向けのチップしか作れないだろう」と高をくくっていた。

インテルが初めてTSMCに発注しようとしたのは、粗利益率の低さが問題になっていた二流か三流の製品だった。しかし、発注前にインテルの専門家がTSMCの工場を視察し、製造プロセスに多くの欠点が見つかったため、発注に至らなかった。これがモリスの闘志に火をつけた。

TSMCが三流製品の生産を請け負う「ローエンド・ファウンドリー」のイメージから脱却するきっかけになったのは、1998年にエヌビディアから高性能グラフィックチップの製造を受注したことに始まる。

多くの専門家は「受託製造」という言葉に惑わされ、ファウンドリーを従来の製造業で行われている単純な組立工程に過ぎないと考えていた。そのため、ファウンドリー企業の高度な技術力や精密性、難易度の高さが過小評価されがちだった。シリコンウエハーがICになって顧客に届くまでには数百から数千の工程がある。その工程の1つに少しの誤差があっても許されない。何百、何千もの工程のパラメーターに生じた微小な誤差はすべて克服し、設計通りに製造する必要がある。最終的には、歩留まり率99.9%以上が達成できて初めて量産成功と呼ばれる。そのためファウンドリーには、物理学、電気工学、化学、機械学の専門家で、研究開発や製造に10年以上の経験がある一流の頭脳が求められる。

ファウンドリーのビジネスモデルにおいて、技術面に関しては3つの重要な段階がある。

- IC設計企業が求める、より小さく、より速く、より省電力の部品を提供するための技術開発

- 歩留まり率の向上

- 量産化段階での短納期と安定した品質(歩留まり率99.9%以上)

特に後者の2つは競争力に直結し、TSMCの経営の強みになっている。

TSMCでは創業当初から「目指すのは専業ファウンドリーであり、顧客とシェア争いはしない」方針を貫いていた。半導体設計企業の良きパートナーであり、一緒に仕事をすれば信頼関係が増し、分業が緊密になっていった。